今夏はBlu-rayレコーダーの販売数が伸びたそうです。北京オリンピック特需は期待外れのようでしたが、HD DVDとの規格争いの終結に続くダビング10解禁、即ちコピーコントロールの緩和が追い風になったと思われます。また、2011年に迫る地上アナログ放送停波に伴い、地上デジタル放送をハイビジョン録画しようと需要が高まってきたことも要因でしょう。この流れに乗りPC用Blu-rayドライブも続々と販売されてきています。今の勢いだと2~3年以内に容量で勝るBD-RがDVD-Rを完全に駆逐することになるかもしれません。CD-Rよりも早い勢いでDVD-Rの売り場面積が縮小される可能性があります。今日はそんなBlu-rayも含めた光メディアを、PC用に焦点を当てて話を進めてみたいと思います。

この十数年でPCは多目的用途に爆発的な普及を果たし、HDDに保存されるファイルサイズも指数関数的に増えました。その過程で、バックアップメディアとしての光ディスクも、CD-R、DVD-R、BD-Rと3世代も登場したのです。コンパクトカセットやフロッピーディスクを常用していた時代に比べたら、驚くべき速さで世代交代が起こっていると実感できるのではないでしょうか。

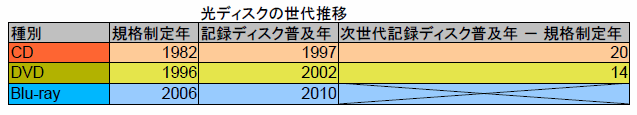

次の表をご覧ください。光ディスクの世代推移を表しています。これを見ると、規格制定から次世代記録ディスクが普及を始めるまでの期間が徐々に縮まっていることが確認できます。CDからDVDは20年、DVDからBlu-rayは14年です。普及年については、CD-RはWindows95 OSR2が登場した年(オレンジフォーラムが設立された次の年)、DVD-RはDVD±Rが出揃った年(1998年に製品化されたDVD-RAMは除外)、Blu-rayは2007年業界予想です。

この加速の要因は3つ。映画や家電業界が規格を採用したこと。PCにおける大容量メディアの要望が多かったこと。そして、決定打は光ディスクの価格が下落したことです。どれだけドライブ価格が下がっても、幅広い機器で扱えなければ普及しません。記録型DVDは規格が乱立して酷い有様でしたが、コンボドライブの登場で何とか普及に弾みがつきました。今回のBlu-rayでは、そのような混乱が無いのでDVDより早く広まるでしょう。後はBD-Rのビット単価下落を待つだけです。

さて、この流れで行くと、Blu-rayの次の世代はもっと早くに製品化されると考えるかもしれません。しかし、大容量化の目覚しいHDD、小型で携帯性に優れるフラッシュメモリといった強敵が存在します。これらへのバックアップ先分散により、おそらく、次世代光ディスクの大規模な普及は望みが薄いでしょう。もっとも、世代交代の加速度は更に増すと思いますので、その動向を刮目しましょう。